Популяции в природе не живут изолированно. Они взаимодействуют с популяциями других видов, образуя вместе с ними целостные системы ещё более высокого надвидового уровня организации - биотические сообщества, экосистемы .

Сообществом (биоценозом) называется совокупность видов растений и животных, длительное время сосуществующих в определённом пространстве и представляющих собой определённое экологическое единство.

Эти образования развиваются по своим законам. Одна из главных задач экологии - выявить эти законы; выяснить, как поддерживается устойчивое существование и развитие сообществ, какое влияние оказывают на них изменения различных факторов среды.

О том, что сообщества - не случайные образования свидетельствует то, что в сходных по географическому положению и природным условиям районах возникают похожие сообщества.

Пример:

Озера средней полосы характеризуются большим сходством фауны и флоры. В составе рыбного населения можно легко обнаружить такие хорошо всем знакомые виды, как плотва, окунь, щука, ёрш и др.

При внимательном изучении обнаруживается не только сходство видов в биоценозах, но и сходство связей между ними. Эти связи чрезвычайно разнообразны. Входящие в сообщество виды снабжают друг друга всем необходимым для жизни - пищей, укрытиями, условиями для размножения. Взаимодействие видов обеспечивает эффективное использование ресурсов сообщества, препятствует бесконтрольному росту численности тех или иных организмов, т.е. выполняет роль регуляторов, поддерживающих устойчивое функционирование сложных природных систем.

Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется биотопом (или экотопом ).

Биотоп вместе с сообществом (биоценозом) образуют биогеоценоз , в котором длительное время поддерживаются устойчивые взаимодействия между элементами живой и неживой природы.Биогеоценоз - исторически сложившаяся совокупность живых организмов (биоценоз) и абиотической среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности (биотопом).

Граница биогеоценоза устанавливается, как правило, по границе растительного сообщества (фитоценоза

) - важнейшего компонента биогеоценоза.

Растительные сообщества обычно не имеют резких границ и переходят друг в друга постепенно при изменении природных условий.

Переходные зоны между сообществами называют экотоны .

Пример:

На границе лесов и тундры на севере нашей страны имеется переходная зона - лесотундра. Здесь чередуются редколесья, кустарники, сфагновые болота, луга. На границе леса и степи простирается зона лесостепи. Более увлажненные участки этой зоны заняты лесом, сухие - степью.

От участка к участку меняется не только состав растительности, но и животный мир, особенности вещественно-энергетического обмена между организмами и физической средой их обитания.

Экосистема (от греч. oikos - жилище и systema - объединение) - это любое сообщество живых организмов вместе с физической средой их обитания, объединённые обменом веществ и энергии в единый комплекс.

Рассмотрение экосистемы важно в тех случаях, когда речь идет о потоках вещества и энергии, циркулирующих между живыми и неживыми компонентами природы, о динамике элементов, поддерживающих существование жизни, об эволюции сообществ. Ни отдельный организм, ни популяцию, ни сообщество в целом нельзя изучать в отрыве от окружающей среды. Экосистема, по сути, это то, что мы называем природой.

Пример:

Примером экосистемы может служить пруд, включающий сообщество его обитателей, физические свойства и химический состав воды, особенности рельефа дна, состав и структуру грунта, взаимодействующий с поверхностью воды атмосферный воздух, солнечную радиацию.

Экосистема и биогеоценоз - близкие понятия, но если термин «экосистема» подходит для обозначения систем любого ранга, то «биогеоценоз» - понятие территориальное, относимое к таким участкам суши, которые заняты определёнными единицами растительного покрова - фитоценозами .

Обрати внимание!

Не любая экосистема является биогеоценозом, но любой биогеоценоз - экосистема.

Экосистема - понятие очень широкое и применимое как к естественным (например, тундра, океан), так и к искусственным комплексам (например, аквариум).

Все сообщества растений, животных, микроорганизмов, грибов, которые находятся в теснейшей связи друг с другом, создавая неразрывную систему взаимодействующих организмов и их популяций, - биоценоз , который также называют сообществом.

Продуценты в лесу - деревья, кустарники, травы, мхи.

Консументы - звери, птицы, насекомые.

Редуценты - наземные.

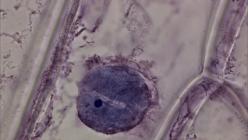

Продуценты в пруду - плавающие растения, водоросли, сине-зеленые.

Консументы - насекомые, земноводные, ракообразные, растительноядные и хищные рыбы.

Редуценты - водные формы грибов и растений.

Примером экосистемы является листопадный лес. В состав листопадных лесов входят буки, дубы, грабы, липы, клены, осины и другие деревья, чья листва осенью опадает. В лесу выделяется несколько ярусов растений: высокий и низкий древесный, кустарников, трав и мохового напочвенного покрова. Растения верхних ярусов более светолюбивые и лучше приспособлены к колебаниям температуры и влажности, чем растения нижних ярусов. Кустарники, травы и мхи в лесу теневыносливы, летом они существуют в полумраке, который образуется после полного развертывания листвы деревьев. На поверхности почвы лежит подстилка, состоящая из полуразложившихся остатков, опавшей листвы, веточек деревьев и кустарников, мертвых трав.

Фауна листопадных лесов богата. Много норных грызунов, землероющих насекомоядных, хищников. Встречаются млекопитающие, живущие на деревьях. Птицы гнездятся в различных ярусах леса: на земле, в кустарниках, на стволах или в дуплах и на вершинах деревьев. Много насекомых, которые питаются листьями и древесиной. В подстилке и верхних горизонтах почвы обитает громадное количество беспозвоночных животных, грибов и бактерий.

Свойства биогеоценозов.

Устойчивость.

Устойчивость - это свойство сообщества и экосистемы выдерживать изменения, создаваемые внешними воздействиями. Способность организмов переносить неблагоприятные условия и высокий потенциал размножения обеспечивают сохранение популяций в экосистеме, что гарантирует ее устойчивость.

Саморегуляция .

Биогеоценоз (на примере дубравы)

1. Дубрава, как природное сообщество (биогеоценоз), характеризующееся целостностью и устойчивостью

-

Рассмотренный нами на экскурсии

такой вид природного сообщества, как дубрава является одним из наиболее

сложных среди наземных биогеоценозов. Ну, во первых, что такое

биогеоценоз? Биогеоценоз - это комплексы взаимосвязанных видов

(популяций разных видов), обитающих на определенной территории с более

или менее однородными условиями существованиями. Это определение

понадобится для пользования в дальнейшем. Дубрава - это совершенная и

устойчивая экологическая система, способная при неизменных внешних

условиях существовать веками. Биогеоценоз дубравы составляют более

сотни видов растений и несколько тысяч видов животных. Понятно, что при

таком разнообразии видов, населяющих дубраву, поколебать устойчивость

данного биогеоценоза, истребив один или несколько видов растений или

животных будет сложно. Сложно, потому что в результате длительного

сосуществования видов растений и животных из разрозненных видов они

стали единым и совершенным биогеоценозом - дубравой, которая, как уже

было сказано выше способна при неизменных внешних условиях существовать

веками.

2. Основные компоненты биогеоценоза и связи между ними; растения - главное звено в экосистеме.

-

Основу подавляющего большинства

биогеоценоза составляют зеленые растения, которые, как известно,

являются производителем органического вещества (продуцентами). А так

как в биогеоценозе обязательно присутствуют растительноядные и

плотоядные животные - потребители живого органического вещества

(консументы) и, наконец, разрушители органических остатков -

преимущественно микроорганизмы, которые доводят распад органических

веществ до простых минеральных соединений (редуценты), то не трудно

догадаться, почему растения являются главным звеном в экосистеме. А

потому, что в биогеоценозе все потребляют органические вещества, или

соединения образующиеся после распада органических веществ и ясно, что

если растения - главный источник органического вещества исчезнут, то

жизнь в биогеоценозе практически исчезнет.

3. Круговорот веществ в биогеоценозе. Значение в круговороте растений, использующих солнечную энергию

-

Круговорот веществ в биогеоценозе -

необходимое условие существования жизни. Он возник в процессе

становления жизни и усложнялся в ходе эволюции живой природы. С другой

стороны, чтобы в биогеоценозе был возможен круговорот веществ,

необходимо наличие в экосистеме организмов, создающих органические

вещества из неорганических и преобразующие энергию излучения солнца, а

также организмов, которые используют эти органические вещества и снова

превращают их в неорганические соединения. Все организмы по способу

питания разделяются на две группы - автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы

(преимущественно растения) для синтеза органических веществ используют

неорганические соединения окружающей среды. Гетеротрофы (животные,

человек, грибы, бактерии) питаются готовыми органическими веществами,

которые синтезировали автотрофы. Следовательно, гетеротрофы зависят от

автотрофов. В любом биогеоценозе очень скоро иссякли бы все запасы

неорганических соединений, если бы они не возобновлялись в процессе

жизнедеятельности организмов. В результате дыхания, разложения трупов

животных и растительных остатков органические вещества превращаются в

неорганические соединения, которые возвращаются снова в природную среду

и могут опять использоваться автотрофами. Таким образом, в биогеоценозе

в результате жизнедеятельности организмов непрерывно осуществляется

поток атомов из неживой природы в живую и обратно, замыкаясь в

круговорот. Для круговорота веществ необходим приток энергии извне.

Источником энергии является Солнце. Движение вещества, вызванное

деятельностью организмов, происходит циклически, оно может быть

использовано многократно, в то время как поток энергии в этом процессе

имеет однонаправленный характер. Энергия излучения Солнца в

биогеоценозе преобразуется в различные формы: В энергию химических

связей, в механическую и, наконец, во внутреннюю. Из всего сказанного

ясно, что круговорот веществ в биогеоценозе - необходимое условие

существования жизни и растения (автотрофы) в нем самое главное звено.

4. Разнообразие видов в биогеоценозе, приспособленность их к совместному проживанию.

-

Характерная черта дубравы

заключается в видовом разнообразии растительности. Как уже было сказано

выше биогеоценоз дубравы составляют более сотни видов растений и

несколько тысяч видов животных. Между растениями происходит усиленная

конкуренция за основные жизненные условия: пространство, свет, воду с

растворенными в ней минеральными веществами. В результате длительного

естественного отбора у растений дубравы выработались приспособления,

позволяющие разным видам существовать совместно. Это ярко проявляется в

характерной для дубравы ярусности. Верхний ярус образую наиболее

светолюбивые древесные породы: дуб, ясень, липа. Ниже располагаются

сопутствующие им менее светолюбивые деревья: клен, яблоня, груша и др.

Еще ниже расположен ярус подлеска, образованный различными

кустарниками: лещиной, бересклетом, крушиной, калиной и т. п. Наконец

на почве произрастает ярус травянистых растений. Чем ниже ярус, тем

более теневыносливы образующие его растения. Ярусность выражена также в

расположении корневых систем. Деревья верхних ярусов обладают наиболее

глубокой корневой системой и могут использовать воду и минеральные

вещества из глубинных слоев почвы.

5. Пищевые связи, экологическая пирамида.

6. Популяции растений и животных; факторы, вызывающие изменения в численности; саморегуляция в биогеоценозе.

7. Изменения в биогеоценозе весной: в жизни растений и животных.

8. Возможные направления изменения биогеоценоза.

-

Любой биогеоценоз развивается и

эволюционирует. Ведущее значение в процессе смены наземных

биогеоценозов принадлежит растениям, но их деятельность неотделима от

деятельности остальных компонентов системы, и биогеоценоз всегда живет

и изменяется как единое целое. Смена идет в определенных направлениях,

а длительность существования различных биогеоценозов очень различна.

Примером изменения недостаточно сбалансированной системы может служить

зарастание водоема. Вследствие недостатка кислорода в придонных слоях

воды часть органического вещества остается неокисленной и не

используется в дальнейшем круговороте. В прибрежной зоне накапливаются

остатки водной растительности, образующие торфянистые отложения. Водоем

мелеет. Прибрежная водная растительность распространяется к центру

водоема, образуются торфяные отложения. Озеро постепенно превращается в

болото. Окружающая наземная растительность постепенно надвигается на

место бывшего водоема. В зависимости от местных условий здесь может

возникнуть осоковый луг, лес или иной тип биогеоценоза. Дубрава тоже

может превратится в иной тип биогеоценоза. К примеру, после вырубки

деревьев она может превратится в луг, поле (агроценоз) или во что-то

другое.

9. Влияние деятельности человека на биогеоценоз; мероприятия, которые необходимо проводить в целях его охраны.

-

Человек с недавних пор стал очень

активно влиять на жизнь биогеоценоза. Хозяйственная деятельность людей

- мощный фактор преобразования природы. В результате этой деятельности

формируются своеобразные биогеоценозы. К числу их можно отнести,

например, агроценозы, представляющие собой искусственные биогеоценозы,

возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека.

Примерами могут служить искусственно создаваемые луга, поля, пастбища.

Создаваемые человеком искусственные биогеоценозы требуют неустанного

внимания и активного вмешательства в их жизнь. Конечно, в искусственных

и естественных биогеоценозах много сходного и различного, но на этом мы

останавливаться не будем. Влияет человек и на жизнь естественных

биогеоценозов, но, конечно, не настолько сильно, как на агроценозы.

Примером могут служить лесничества, создаваемые для высадки молодых

деревьев, а также для ограничения охотничьего промысла. Примером могут

также служить заповедники и национальные парки, создаваемые для охраны

каких-то определенных видов растений и животных. Создаются также

массовые общества, пропагандирующие сохранение и охрану окружающей

среды, такие как общество "зеленых" и т.п.

10. Вывод: на примере экскурсионной прогулки по естественному биогеоценозу - дубраве выяснили и разобрали, почему дубрава целостна и устойчива, каковы основные компоненты биогеоценоза, какова их роль и какие существуют между ними связи, разобрали также, почему круговорот веществ в биогеоценозе - необходимое условие существования жизни, выяснили также как все разнообразие видов, обитающих в дубраве не конфликтует между собой, позволяя нормально развиваться друг - другу, разобрали какие существуют пищевые связи в дубраве и разобрали такое понятие как экологическая пирамида, обосновали факторы, вызывающие изменение в численности и такое явление как саморегуляция, выяснили какие происходят изменения в биогеоценозе весной и разобрали возможные направления эволюции биогеоценоза, а также как человек влияет на жизнь в биогеоценозах. В общем, на примере дубравы полностью разобрали жизнь биогеоценозов

Биогеоценоз (экосистема) является важнейшим элементом биосферы, основным функциональным элементом. Экосистема объединяет все организмы, обитающие на данной территории. Взаимодействие биотического сообщества со средой образует биотические структуры, круговорот вещества между живой и неживой частью экосистемы. Понятие биогеоценоза возникло в 30-е годы XX века. Английский геоботаник Тэнсли определил биогеоценоз как целостное образование в биосфере, в котором организмы и неорганические факторы выступают компонентами в относительно устойчивом состоянии.[ ...]

БИОГЕОЦЕНОЗ - однородная экологическая система (участок леса, луга, степи). Однородный участок агроэкосистемы называется агробиогеоценозом.[ ...]

Биогеоценозы земного шара образуют биогеоценотический покров, который изучает биогеоценология. Основал эту науку выдающийся русский ученый В. Н. Сукачев. Совокупность всех биогеоценозов нашей планеты создает гигантскую экосистему - биосферу. Биогеоценозы могут формироваться на любом участке земной поверхности - на суше и на воде. Они бывают степными, болотными, луговыми и т. д. Большое значение в функционировании биосферы имеют гибробиоценозы. Участки земной поверхности, покрытые культурными растениями, называются агрофитоценозами.[ ...]

Биогеоценозы крайне разнообразны и в различной степени насыщены живыми организмами. Соответственно скорость биотического круговорота и, следовательно, его продуктивность заметно различаются. В водных экосистемах круговорот совершается быстрее, чем в наземных, в тропических зонах его скорость и продуктивность выше, чем в арктических.[ ...]

БИОГЕОЦЕНОЗ - включает биоценоз и биотоп (экотоп). Биоценоз предоставляет собой совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих определенный биотоп.[ ...]

Биогеоценозы наземные и водные (все материки, моря и океаны) формируют биосферу, представляющую собой общеземную (глобальную) экологическую систему. Биосферу изучает глобальная экология.[ ...]

Биогеоценоз - сложная природная система, совокупность однородных природных условий (атмосферы, горной породы, почвы и гидрологических условий, растительности, животного мира и мира микроорганизмов), имеющая свою специфику взаимодействия слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией.[ ...]

Биогеоценоз состоит из четырех категорий взаимодействующих слагаемых: продуцентов, консументов, редуцентов и неживых тел.[ ...]

Каждый биогеоценоз характеризуется видовым разнообразием, численностью и плотностью популяции каждого вида, биомассой и продуктивностью. Численность определяется поголовьем животных или количеством растений на данной территории (бассейн реки, акватория моря и пр.). Эта мера обилия популяции. Плотность характеризуется числом особей, приходящихся на единицу площади. Например, 800 деревьев на 1.га леса или количество человек, приходящихся на 1 км2. Первичной продуктивностью называется прирост биомассы растений за единицу времени на единице площади. Вторичной продуктивностью является биомасса, образованная гетеротрофными организмами за единицу времени на единице площади. Биомассой называется общая совокупность растительных и животных организмов, присутствующая в биогеоценозе в момент наблюдения.[ ...]

Каждый биогеоценоз при изменении климатических или других условий (лесной пожар, хозяйственная деятельность человека и пр.) может закономерно изменять свои сообщества, то есть на его месте развивается более приспособленный к новым условиям биогеоценоз. Смена биогеоценозов называется сукцессией, то есть направленная и непрерывная последовательность появления и исчезновения популяций разных видов в данном биотопе, которая происходит в направлении от менее устойчивых к более устойчивым.[ ...]

ЭВОЛЮЦИЯ БИОГЕОЦЕНОЗА (экосистемы) - процесс непрерывного, одновременного и взаимосвязанного изменения видов и их взаимоотношений, внедрения новых видов в экосистему и выпадения из нее некоторых видов, ранее в нее входивших, совокупного воздействия экосистемы на субстрат и другие абиотические экологические компоненты и обратного влияния этих компонентов на живые составляющие экосистемы. В ходе эволюции биогеоценозы приспосабливаются к изменениям в экосфере планеты и возникающим региональным особенностям ее частей (сдвигам географической зональности и т. п.).[ ...]

Сукцессия биогеоценоза является фактически сукцессией пищевых цепей и фундаментальных экологических ниш, т. е. режимов и состава сцепленных факторов. Поэтому приведенные выше примеры - упрощенные. В реальных условиях все гораздо сложнее, и при управлении биогеоценозами эту сцепленность факторов следует учитывать. Характерным примером пренебрежения учением о фундаментальной экологической нише является применение арборици-дов в лесах, проводившееся в больших масштабах с целью устранить "сорные" лиственные породы, которые "конкурируют" с ценными хвойными за свет и минеральное питание. Ныне применение арборицидов в лесах в массовых масштабах прекращено. Однако в ряде случаев после уничтожения лиственных пород сосна и ель не только не растут, но даже те деревья, что были до обработки, погибают от вредителей и болезней (новые лимитирующие факторы). Причина понятна: свет и минеральное питание - это лишь немногие из бесчисленного множества экологических факторов, образующих фундаментальную нишу. Осветление оказывается благоприятным и для многих насекомых; исчезновение лиственного полога способствует беспрепятственному распространению грибных инфекций среди оставшихся хвойных. Поступление органики в почву прекращается, а кроме того, почва оказывается незащищенной пологом лиственных пород от водной эрозии, и ее еще слабый гумусовый горизонт смывается.[ ...]

Способность биогеоценозов после разных разрушений обеспечивать определенный ход восстановительных сукцессий и ход роста древостоев с целевыми параметрами называется стабильностью траектории экосистемы, а стабильность древостоев в широком смысле слова - способностью обеспечить в любом возрасте высокую первичную нетто-продукцию, несмотря на случайные неблагоприятные изменения факторов среды .[ ...]

Животный мир биогеоценозов разнообразен. Он состоит из простейших, губок, кишечнополостных, червей, членистоногих, птиц, млекопитающих и т. д. Животные заселяют наземную часть сухопутных БГЦ, почву, водные экосистемы.[ ...]

Устойчивость биогеоценоза в широком диапазоне внешних условий, т. е. изменение загрязнения окружающей среды в возможных пределах не должно приводить к выводу из строя экосистемы. В настоящее время большое число экосистем не устойчивы из-за запредельных антропогенных воздействий, в которых можно видеть лишь две условно положительные особенности: они давали нам возможность наращивать материальные блага и они же вызвали к жизни «экологический бум».[ ...]

Изменение лесных биогеоценозов в связи с рубками целесообразно оценивать по древесной, биологической, экологической и комплексной продуктивности леса (по И.С. Мелехову).[ ...]

Внутренняя неоднородность биогеоценоза связана с особенностями мезо- и микрорельефа, влияющего на структуру почвы, динамику влажности, температуры, освещенности. Поэтому растения в пределах биогеоценоза (или синузии) могут расти группами и в то же время чередоваться с более или менее открытыми полянами (например, из-за "окон" в пологе крон высоких деревьев). В подобных случаях говорят о парцел-лярности биогеоценоза (от франц. парцелле - клетка).[ ...]

В искусственной среде ферменного биогеоценоза формируется биоценоз, отличный от коренного, природного. Основной компонент биоценоза - популяция сельскохозяйственных млекопитающих и птиц. Как доминанты-эдификаторы сельскохозяйственные животные во многом определяют микроклимат (зооклимат) в животноводческом помещении и, таким образом, косвенно влияют на формирование и развитие ферменного биоценоза. Растительный мир биоценоза составляют главным образом разные виды микрофлоры, иногда болезнетворной (патогенной) для животных («хлев-ная микрофлора»). Фауна сообщества может быть представлена разными видами животных. Некоторые из них являются возбудителями (например, патогенные гельминты) и переносчиками заразных болезней сельскохозяйственных животных (например, голуби, мыши, крысы).[ ...]

Экологи используют также термин «биогеоценоз», предложенный советским ботаником В. Н. Сукачевым. Этим термином обозначается совокупность растений, животных, микроорганизмов, почвы и атмосферы на однородном участке суши. Биогеоценоз является синонимом экосистемы.[ ...]

Термины "экологическая система" и "биогеоценоз" не являются синонимами. Экологическая система есть любая совокупность организмов и окружающей их среды. Так, в качестве экосистемы можно рассматривать, например, горшок с цветком, террариум, фитотрон, пилотируемый космический корабль. У всех названных совокупностей организмов и среды отсутствует ряд признаков, приведенных в определении В. Н. Сукачева, и в первую очередь элемент "гео" - Земля. Биогеоценозы - это природные образования. В то же время биогеоценоз может рассматриваться и как экологическая система. Таким образом, понятие "экосистема" шире, чем "биогеоценоз". Любой биогеоценоз является экологической системой, но не всякая экологическая система есть биогеоценоз. Кроме того, совокупность организмов в таких экосистемах не является популяцией. Отсюда более точное определение: экосистема - это совокупность живых организмов и окружающей их среды.[ ...]

Термины «экологическая система» и «биогеоценоз» не являются синонимами. Экосистема - это любая совокупность организмов и среды их обитания, в том числе, например, горшок с цветком, муравейник, аквариум, болото, пилотируемый космический корабль. У перечисленных систем отсутствует ряд признаков из определения В. Н. Сукачева, и в первую очередь элемент «гео» - Земля. Биоценозы - это только природные образования. Однако биоценоз в полной мере может рассматриваться как экосистема. Таким образом, понятие «экосистема» шире и полностью охватывает понятие «биогеоценоз» или «биогеоценоз» - частный случай «экосистемы».[ ...]

Таким образом, если учесть, что «ядром» биогеоценоза является почвенный покров с особыми свойствами и функциями составляющих его почв, проявляющимися в их плодородии, а также с его способностью производить органическую массу, то становится очевидно, что почвенный покров - главный рычаг эволюции экосистемы. Иными словами, почвенное плодородие, в известной мере, становится важным критерием оценки эволюции почв и представляет собой интегральную функцию всех биогеоценотических, а также, на наш взгляд, II агроценотических функций.[ ...]

Изменения биосферы и ее элементарных единиц биогеоценозов резко ускорились с антропогена. Человечество превратилось в мощную силу, изменяющую природу Земли, ее биогеоценозы. Биогеоценозы бывают природные, естественные (натурбиогеоценозы) и антропогенные (культурные, искусственные). Природных комплексов, не измененных человеком, на Земле осталось очень мало. Антропогенными называют биогеоценозы, преобразованные деятельностью человека или созданные им. Примеры таких БГЦ: лесопосадки, поля и культурные пастбища, животноводческие фермы и комплексы, аквариумы, пруды и водохранилища. К антропогенным биогеоценозам относят и человеческие поселения: хутора, деревни, села и другие населенные пункты.[ ...]

Во-вторых, популяция, являясь структурной единицей биогеоценоза (экосистемы), выполняет одну из главнейших его функций, а именно участвует в биологическом круговороте. В данном случае реализуется видоспецифическая особенность типа обмена веществ. Популяция представляет вид в экосистеме и все межвидовые взаимоотношения осуществляются в ней на популяционном уровне. Устойчивая реализация функции участия в биогенных процессах определяется специфическими механизмами авторегуляции, которые создают условия самоподцержания популяции как системы в изменяющихся внутренних и внешних факторах среды обитания.[ ...]

Организмы населяют биосферу и входят в тот или иной биогеоценоз не в любом сочетании, а образуют определенное сообщество из видов, приспособленных к совместному обитанию. Группы совместно обитающих и взаимосвязанных видов в биогеоценозах называются биоценозами. Общее число видов в биоценозах достигает многих десятков и сотен. Члены биоценоза имеют сходство в их отношении к абиотическим факторам среды. Место, в котором они обитают, называется экотопом. Каждый вид внутри биоценоза занимает то положение, которое отвечает его жизненным потребностям. Поэтому положение вида в пространстве, его функционирующая роль в биоценозе, связи с другими видами и отношение к биотопам определяют экологическую нишу вида.[ ...]

В 1944 г. В.Н. Сукачевым был предложен термин «биогеоценоз», который не является полным синонимом экосистемы. Так, в ряде работ под биогеоценозом понимают сообщество растений, животных, микроорганизмов на определенном участке земной поверхности с его микроклиматом, геологическим строением, ландшафтом, почвой, водным режимом. Таким образом, экосистема-понятие более широкое, так как биогеоценоз - это только наземное образование с определенными границами (рис. 38).[ ...]

По теории В. Н. Сукачева - создателя биогеоценологии (науки о биогеоценозах), биогеоценозы состоят из двух основных компонентов - биоценоза (сообщества организмов) и экотопа (косной среды). В состав биоценоза входят растения, образующие растительное сообщество (фитоценоз), животные и микроорганизмы. Среда, в которой обитают организмы (экотоп), определяется условиями климата, гидрологией, почвообразующей породой, почвой. Между организмами и их средой в биогеоценозах существуют сложные взаимосвязи (рис. 64). Биогеоценозы иногда называют экосистемами.[ ...]

Малый круговорот, являясь частью большого, происходит на уровне биогеоценоза и заключается в том, что питательные вещества почвы, воды, воздуха аккумулируются в растениях, расходуются на создание их массы и жизненные процессы в них. Продукты распада органического вещества под воздействием бактерий вновь разлагаются до минеральных компонентов, доступных растениям, и вовлекаются ими в поток вещества.[ ...]

На схеме 2.3 представлены основные элементы и связи между моделями биогеоценоза, а также связи этой модели с моделью более высокого экологического уровня - экономического региона. К основным элементам модели биогеоценоза следует отнести: редуценты (фауна, почвы), лес (растительное сообщество), консумен-ты (потребители растительной биомассы), неорганические вещества в почве и атмосфере (вода, кислород, азот и т.д.), используемые в процессе жизнедеятельности растений.[ ...]

Виды живых организмов обеспечивают устойчивое поддержание биогенного круговорота в биогеоценозе на уровне популяции. Изучением популяций занимаются достаточно давно, и к настоящему времени сложилось определенное понимание особенностей их функционирования. Под популяцией понимают исторически сложившуюся естественную общность особей живых организмов одного вида, связанных генетически, населяющих общие места обитания и реализующих закономерные функциональные взаимодействия.[ ...]

Несмотря на высокие протекторные свойства почвы, особенно ее органической составляющей, устойчивость почв, биогеоценозов к химическому загрязнению не беспредельна. В экстремальных случаях техногенное воздействие приводит к такому глубокому изменению свойств почвы, биоты, что нормальное функционирование биогеоценоза становится возможным только после полной рекультивации почвы или создания нового почвенного слоя. Стратегия охраны биосферы от химических загрязняющих веществ в настоящее время предполагает такие мероприятия, как правильное хранение токсичных отходов различных производств, снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду, создание малоотходных и безотходных технологий, строгий контроль при использовании пестицидов и гербицидов, других химических веществ, разумное, экологически оптимальное применение минеральных и органических удобрений.[ ...]

Живучесть - свойство, характеризующее действительные показатели экологической защиты экосистемы и проявляющееся в способности биогеоценозов ландшафта к самовосстановлению.[ ...]

Точность измерений в промышленных экосистемах выступает как объективная мера оценки свойств в отношении как техногенеза, так и антропогенного изменения биогеоценозов природного ландшафта.[ ...]

Реальные техногенные нагрузки на компоненты геосфер при сооружении объектов промышленного или гражданского назначения формируют потенциальные уровни антропогенного изменения биогеоценозов регионального ландшафта. С этой точки зрения исключительно важное научнометодологическое значение приобретает задача оптимизации структурнорациональных ограничений на строительный процесс с точки зрения минимального воздействия на природный ландшафт и далее обеспечения необходимых исходных контрольно-технологических предпосылок (в отношении функционирования строительного комплекса) по сохранению экологического баланса в регионе.[ ...]

Современные биологи (например, Н. Ф. Реймерс) обоснованно считают, что данный закон, сформулированный для неживых систем, справедлив и для природных, в том числе экологических, систем. Это и понятно: любая природная система от клетки до биогеоценоза - система физико-химическая. С проявлением данного принципа мы встретимся и при рассмотрении иных динамичных процессов в экосистемах.[ ...]

Сопоставляя строение различных природных единств, изучаемых учеными разного профиля, можно видеть, что они состоят из различного числа основных компонентов. Фитоценоз состоит только из растений сообщества, биоценоз - из фитоценоза и зооценоза, биогеоценоз - из фитоценоза, зооценоза, воды и атмосферы. Природный территориальный комплекс, по Солнцеву, является полным природным единством и слагается из всех пяти основных компонентов природы, то есть кроме атмосферы, воды, растений и животных в его состав входит литогенная основа, под ведущим воздействием которой он развивается. Поэтому H.A. Солнцев и называл ПТК «полными» единствами в отличие от «частных», которые включают лишь часть компонентов природы.[ ...]

Одно из важнейших свойств биогеоценоза - взаимосвязь и взаимозависимость всех его компонентов. Вполне понятно, что климат всецело обуславливает состояние и режим почвенных факторов, создает среду обитания живых организмов. В свою очередь почва в какой-то степени определяет климатические особенности (например, от окраски поверхности почвы зависит ее отражательная способность - альбедо, а значит, прогреваемость, влажность воздуха), а также влияет на животных, растения и микроорганизмы. Все живые организмы теснейшим образом связаны между, собой, являясь друг для друга либо источником пищи, либо средой.обитания, либо факторами смертности. Особенно важна роль микроорганизмов (в первую очередь бактерий) в процессах почвообразования, минерализации органических веществ и нередко выступающих в качестве.возбудителей заболеваний растений и животных.[ ...]

На региональном уровне (в частности на этапе возобновления леса) важное значение имеют схема образования типов вырубок в связи с исходными типами леса и схема этапных смен растительного покрова после рубки. Чем продуктивнее, сложнее и богаче лесной биогеоценоз и, следовательно, прочнее и многообразнее его внутренние связи, тем шире диапазон качественных изменений экосистемы в связи с рубкой. С повышением продуктивности (бонитета) леса увеличивается число типов вырубок на месте одного и того же типа леса (Мелехов, 1989).[ ...]

В окрестностях завода ггервая колония кротов обнаружена на расстоянии 16 км от центра выбросов, отловы полевок имели место не ближе 7 8 км, а бурозубок в 3 4 км. Причем на этих расстояниях от завода животные не обитают постоянно, а заходят лишь временно. Это означает, что биогеоценоз при увеличении антропогенной нагрузки упрощается в первую очередь за счет выпадания или резкого сокращения консументов (см. рис. 4) и схема кругооборота углерода (и других элементов)становится двухчленной: продуценты рецудепты.[ ...]

Главная функция почвы - это обеспечение жизни на Земле. Это определяется тем, что именно в почве концентрируются необходимые организмам биогенные элементы в доступных им формах химических соединений. Кроме того, почва обладает способностью аккумулировать необходимый для жизнедеятельности продуцентов биогеоценозов запасы воды, также в доступной им форме, равномерно обеспечивая их водой в течение всего периода вегетации. Наконец, почва служит оптимальной средой для укоренения наземных растений, обитания многочисленных беспозвоночных и позвоночных животных, разнообразных микроорганизмов. Собственно эта функция и определяет понятие «плодородие почв».[ ...]

Выделяя биоценоз в самостоятельный объект исследования, не следует забывать об условности такого вычленения части из природного целого, так как сообщество растений и животных без окружающей среды, т. е. неживой природы, существовать не может. Биоценоз со средой своего обитания формирует природный комплекс - биогеоценоз (БГЦ). Примеры биогеоценозов: лес - лесной биогеоценоз, т. е. лесные растения, животные, микроорганизмы, почва, вода, воздух и т. д.; озеро во всей своей совокупности - озерный биогеоценоз.[ ...]

Компоненты биоценоза и их абиотическое окружение настолько тесно связаны между собой, что образую > единство, для которого А.Г. Тенсли в 1935 г. предложил термин «экосистема»; в современной экологии соответствующий раздел называется учением об экосистемах. В отечественной и немецкой литературе распространено представление о биогеоценозе, введенное В.Н. Сукачевым. Биогеоценоз - единство биоценоза и биотопа, приуроченного к определенному участку земной поверхности, тогда как экосистема - более широкое понятие.[ ...]

Радиационная экология представляет собой раздел общей экологии, изучает взаимосвязи в системе «радиоактивное вещество - излучение - живой организм», радиацию естественного и искусственного происхождения, вклад радиоактивности в общее воздействие ионизирующего излучения на живые организмы, пути миграции и области концентраций радиоактивных веществ в биосфере, их влияние на биогеоценоз и эволюцию живых организмов, последствия использования ядерной энергии и радиоактивных биотехнологий.[ ...]

Первые 2 типа экологических пирамид в водных системах из-за нарушения масштабов и скорости образования фито- и зоопланктонов могут быть перевернутыми. Пирамиды энергии перевернутыми не бывают. Почти все виды животных используют несколько источников пищи, поэтому если один член экосистемы выпадает, вся система не нарушается. Важнейшим фактором, регулирующим численность популяций в биогеоценозе являются кормовые ресурсы. Популяция обычно насчитывает столько особей, сколько их может прокормиться на занимаемой территории. Структура биогеоценозов складывается в процессе эволюции, которая приводит к тому, что каждый вид занимает в экосистеме определенную нишу, т.е. место расположения данного вида в пространстве и в цепи питания.[ ...]

Объем комплексной продуктивности леса расширяется все более в теоретическом и практическом понимании. Это связано с научно-техническим прогрессом, расширяющим рамки многоцелевого использования леса. Однако многостороннее значение леса не исключает и целевого его использования в определенных, относительно узких специализированных направлениях. Более того, научные раскрытия различных компонентов лесного биогеоценоза и специфические потребности определенных производств расширяют возможности эффективного целенаправленного использования отдельных компонентов леса в первозданном или преобразованном виде.

Структура биогеоценоза. Биогеоценоз (от греч. био – жизнь, гео – земля, ценоз – сообщество) – наименьшая структурная единица биосферы, представляющая собой внутренне однородную пространственно ограниченную (обособленную) природную систему взаимосвязанных живых организмов и окружающей их абиотической (неживой, косной) среды. Этот термин был введен в 1942 г. известным русским (советским) ученым – биологом В.Н. Сукачевым (1880 – 1967). Биогеоценоз состоит из двух сложных компонентов разной природы: биоценоза и биотопа.

Термин биоценоз был введен немецким биологом К. Мебиусом (1877) и означает совокупность живых организмов (животных, растений, микроорганизмов), существующих на относительно однородном по условиям жизни участке среды обитания. Биоценоз представляет сложную совокупность, состоящую из ряда компонентов живой природы, взаимообусловливающих существование друг друга:

1) фитоценоза – сообщества растительных организмов;

2) зооценоза – биокомплекса животных организмов (беспозвоночных и позвоночных), обитающих в почве и надпочвенной среде;

3) микробиоценоза (или микробоценоза ) – сообщества микроорганизмов (бактерий, грибковых и др), живущих в почве, в воздушной и водной средах.

Биотопом (или экотопом) называется относительно однородное по своим геоморфологичеким, климатическим, геохимическим и другим абиотическим свойствам пространство, занятое биоценозом. Биотоп представляет собой совокупность двух взаимодействующих между собой компонентов неживой природы:

1) атмосферы, содержащей атмосферную влагу и биогенные газы (кислород и углекислый газ) и характеризуемой такими свойствами, как температура, влажность, давление, солнечная радиация, осадки и др.;

2) почвенного покрова с подпочвенными слоями материковой породы и почвенно-грунтовыми водами.

Общая характеристика биогеоценоза. Все перечисленные компоненты любого биогеоценоза тесно связаны между собой единством и однородностью территории, круговоротом биогенных химических элементов, сезонными изменениями климатических условий, численностью и взаимной приспособленностью многообразных видовых популяций автотрофных и гетеротрофных организмов. Следовательно, биогеоценоз – это совокупность разных видов живых организмов (биоценоз), сосуществующих в пределах пространственно ограниченного и однородного по своим абиотическим свойствам участка территории (биотопа) и взаимодействующих как друг с другом, так и с биотопом. Можно говорить о биогеоценозе березовой рощи, луга и т.п., но нельзя называть биогеоценозом сообщество бактерий в капле росы на травинке.Каждый природный биогеоценоз представляет собой сложную саморегулирующуюся систему, сформировавшуюся в результате многих тысяч и миллионов лет эволюции и обладающую способностью трансформировать вещество и энергию в соответствии со своей структурой и динамикой. Путем самоорганизации такая система способна противостоять как изменениям окружающей среды, так и резким изменениям в численности тех или иных организмов, входящих в состав биоценоза. Основу биогеоценоза составляют зеленые растения, которые, как известно, являются производителями органического вещества. Так как в биогеоценозе обязательно присутствуют растительноядные организмы (животные, микроорганизмы), потребляющие органическое вещество, то нетрудно догадаться, почему растения являются главным звеном в биогеоценозе: ясно, что если растения – главный источник органического вещества исчезнут, то жизнь в биогеоценозе практически прекратится.

Круговорот веществ в биогеоценозе. Круговорот веществ – одно из необходимых условий существования жизни. Он возник в процессе становления жизни на Земле и усложнялся в ходе эволюции живой природы. Без круговорота веществ в любом биогеоценозе очень скоро иссякли бы все запасы неорганических соединений, так как они перестали бы возобновляться в процессе жизнедеятельности организмов.

Чтобы был возможен круговорот веществ в биогеоценозе, необходимо наличие в нем двух типов организмов: 1) создающих органические вещества из неорганических, 2) использующих для обеспечения своей жизнедеятельности эти органические вещества и снова превращающих их в неорганические соединения. В результате дыхания, разложения трупов животных и растительных остатков органические вещества превращаются в неорганические соединения, которые возвращаются снова в природную среду и могут опять использоваться растениями в процессе фотосинтеза. Следовательно, кардинальную роль в круговороте веществ в биогеоценозе играют растения, использующие и запасающие преобразованную солнечную энергию.

Таким образом, в биогеоценозе в результате жизнедеятельности организмов непрерывно осуществляется поток атомов из неживой природы в живую и обратно, замыкаясь в круговорот. Источником энергии, необходимой для создания круговорота веществ в биогеоценозе, является Солнце. Движение вещества, вызванное деятельностью организмов, происходит циклически, оно может быть использовано многократно, в то время как поток энергии в этом процессе имеет однонаправленный характер. Поэтому неправомерно отождествлять круговорот вещества в биогеоценозе с круговоротом энергии.

Сущность понятий экосистема, биогеоценоз

В биологии используются три близких по значению понятия:

Биогеоценоз (греч. «биос» - жизнь, «гео» - земля, «ценос» - общий) - структурная и функциональная элементарная единица биосферы. Представляет собой устойчивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва). Например, озеро, сосновый лес, горная долина (Рис.8.1). Учение о биогеоценозе разработано академикомВладимиром Сукачёвым(Рис.8.10) в1940году.

Биогеоценоз - биоценоз , который рассматривается во взаимодействии с абиотическими факторами, влияющими на него и в свою очередь изменяющимися под его воздействием.Биоценоз имеет синонимсообщество , ему также близко понятиеэкосистема .

Экосистема - группа организмов разных видов, взаимосвязанных между собой круговоротом веществ.

Каждый биогеоценоз - это экосистема, но не каждая экосистема - биогеоценоз. Для характеристики биогеоценоза используются два близких понятия: биотоп иэкотоп (факторы неживой природы: климат, почва).Биотоп - это территория, которую занимает биогеоценоз.Экотоп - это биотоп, на который оказывают воздействие организмы из других биогеоценозов.Экотоп также состоит изклимата (климатопа) во всех многооразных его проявлениях и геологической среды (почв и грунтов), называемойэдафотопом . Эдафотоп - это то, откуда биоценоз черпает средства для существования и куда выделяет продукты жизнедеятельности.

Свойства биогеоценоза:

естественная, исторически сложившаяся система;

система, способная к саморегуляции и поддержанию своего состава на определенном постоянном уровне;

характерен круговорот веществ;

открытая система для поступления и выхода энергии, основной источник которой - Солнце.

Рис.8.1 Биоценоз тропического леса

Рис.8.1а Биоценоз пруда

Основные показатели биогеоценоза:

Видовой состав - количество видов, обитающих в биогеоценозе.

Видовое разнообразие - количество видов, обитающих в биогеоценозе на единицу площади или объема.

В большинстве случаев видовой состав и видовое разнообразие количественно не совпадают и видовое разнообразие напрямую зависит от исследуемого участка.

Биомасса - количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы. Чаще всего биомассу подразделяют на (Рис.8.2):

биомассу продуцентов;

биомассу консументов;

биомассу редуцентов

Рис.8.2 Понятие консументы и продуценты

Механизмы устойчивости биогеоценозов

Одним из свойств биогеоценозов является способность к саморегуляции, то есть к поддержанию своего состава на определенном стабильном уровне. Это достигается благодаря устойчивому круговороту веществ и энергии. Устойчивость же самого круговорота обеспечивается несколькими механизмами:

достаточность жизненного пространства, то есть такой объем или площадь, которые обеспечивают один организм всеми необходимыми ему ресурсами.

богатство видового состава. Чем он богаче, тем устойчивее цепи питания и, следовательно, круговорот веществ.

многообразие взаимодействия видов, которые также поддерживают прочность трофических отношений.

средообразующие свойства видов, то есть участие видов в синтезе или окислении веществ.

направление антропогенного воздействия.

Таким образом, механизмы обеспечивают существование неменяющихся биогеоценозов, которые называются стабильными. Стабильный биогеоценоз, существующий длительное время, называется климаксическим. Стабильных биогеоценозов в природе мало, чаще встречаются устойчивые - меняющиеся биогеоценозы, но способные, благодаря саморегуляции, приходить в первоначальное, исходное положение.