Тип губки (Porifera, от лат. porus – пора, ferre – нести). К этому типу относятся примитивные многоклеточные животные, ведущие сидячий образ жизни, прикрепившись к твердым субстратам в воде. Известно примерно 5000 видов, большинство их – морские.

Тело радиально симметричное и в принципе состоит из окруженной двуслойной стенкой центральной (парагастральной) полости. Вода входит через поры в стенке в эту полость, а оттуда выходит наружу через широкое устье – на ее верхнем конце; однако у некоторых губок устье редуцировано или отсутствует, что ведет к усилению тока воды сквозь поры. Ее движение обусловлено биением жгутиков, которыми снабжены клетки, выстилающие каналы в стенках. Пища, кислород, половые продукты и отходы метаболизма переносятся этой практически наружной водой.

Внешний вид

Внешний вид губки очень характерен. Кроме ветвистой формы байкальские губки могут быть корковыми, шарообразными, грибовидными (вид сварчевская папирация имеет форму маленьких беловатых изящных “шапочек”, диаметром 1-4 см). Размеры губок варьируют в широких пределах: от 1-2 см в диаметре у плоских форм и до 1 м высотой у древовидных. Все байкальские губки более прочные и жесткие, чем бадяги. Ткань губки очень плотная и упругая, разрывается с некоторым усилием. Для всех губок, как пресноводных, так и морских, характерен своеобразный резкий и неприятный запах.

Почти всем пресноводным губкам, выросшим на свету, свойственна ярко-зеленая окраска. Она зависит от симбиотических одноклеточных водорослей зоохлорелл, обитающих в их теле. У губок, выросших на глубине или в тени, зеленая окраска отсутствует. Такие губки могут быть грязно-белого, бурого, голубоватого или красноватого цвета. Иногда лишь часть колонии оказывается зеленой. Различные виды, растущие в прибрежной зоне Байкала, отличаются оттенками зеленого.

Внутреннее строение губок

Рассматривая губку, разрезая ее, мы не находим в ней каких-нибудь заметных простым глазом органов, а видим только шероховатое на ощупь вещество, пронизанное пустотами и каналами. При изучении губки под микроскопом при слабых увеличениях в ней можно различить два элемента: скелет и паренхиму. Скелет состоит из кремниевых игл или спикул, склеенных между собой в пучки прозрачным веществом – спонгином. Пучки спикул образуют более или менее правильную сеть или пространственную решетку в теле губки. Форма спикул и архитектоника скелета, т.е. расположение спикульных пучков, имеют диагностическое значение и являются характерными для каждого вида. Спикулы с закругленными концами носят название стронгилей, спикулы с заостренными концами называются оксы. В отличие от бадяг, байкальские губки имеют очень прочный скелет, т.к. их спикулы спаяны большим количеством спонгина.

Скелет пронизывает мягкое слизистое вещество - паренхиму и служит ей опорой. Паренхима состоит из мезоглеи и рассеянных в ней клеточных элементов, для которых мезоглея играет ту же роль, что и плазма крови для кровяных телец. В состав губки входит несколько типов клеток. Снаружи губка покрыта дермальными клетками. Внутренние полости, так называемые жгутиковые камеры, выстланы хоаноцитами, имеющими постоянно движущийся длинный жгут. Силикобласты и спонгиобласты участвуют в работе по образованию кремниевых спикул. Амебоциты находятся в мезоглее и обладают потенциальной возможностью производить все остальные клеточные элементы, в том числе гонады. Нервные клетки у губок отсутствуют, соответственно, нет раздражимости.

Полости, которыми пронизано все тело губки, образуют важнейшую, так называемую ирригационную систему, которая делится на две части - приводящую и отводящую. Приводящая система начинается многочисленными порами на поверхности губки и разветвляется в приводящие каналы и полости. Каналы отводящей системы, постепенно сливаясь друг с другом в более крупные протоки, подходят также к поверхности губки и впадают в оскулярные отверстия или оскулюмы. Тонкие стенки всюду отделяют приводящую систему каналов от сходной с ней отводящей, и между ними нигде нет непосредственной связи. Такое сообщение происходит лишь в жгутиковых камерах.

Движение жгутов в жгутиковых камерах представляет тот двигатель, который создает непрерывный ток воды через все тело губки. Жгуты совершают постоянные винтообразные движения. Таким образом, каждая из бесчисленного множества камер выполняет роль насоса. Их соединенные усилия заставляют воду входить в поры, проходить всю сложную систему каналов и выбрасываться через оскулярные отверстия.

Жизнедеятельность губок

Сидячий образ жизни губок делает их похожими на растения. Однако отдельные их клеточные элементы обладают поразительной подвижностью. Скорость передвижения некоторых клеток варьирует от 0,6 до 3,5 микрон в минуту (1 мк =1/1000 мм - прим. сайт). Если кусочек живой губки протереть через мелкое сито и несколько капель такой выжимки разболтать в небольшом количестве воды, то под микроскопом можно рассмотреть массу живых клеток, которые движутся, выпуская псевдоподии. Особо подвижны силикобласты, принимающие участие в построении кремниевых спикул, которые образуются внутри материнской клетки.

Вначале возникает осевая нить, к которой подходят силикобласты и отлагают на ее поверхности слои кремнезема до тех пор, пока спикула не достигнет необходимой толщины. Готовая спикула затем перемещается в мезоглею другими клетками, которые ставят ее на нужное место в скелетном пучке. Приклеить ее к пучку - задача спонгиобластов, выделяющих спонгин.

Губки питаются взвешенными в воде частицами. Вода, проходя через поры, попадает в жгутиковые камеры, где мелкие частицы захватываются хоаноцитами, а затем выбрасываются в мезоглею, где вторично поглощаются другими клетками - амебоцитами, которые их переваривают и разносят питательные вещества по всему телу. Губки лишены избирательности и захватывают как питательные, так и непитательные вещества. От несъедобных частиц губка постепенно освобождается, выводя их через оскулюмы. Таким образом, пищей для губок служат взвешенные в воде вещества, если величина частиц позволяет проходить им через поры. Но количество взвешенной твердой пищи недостаточно для питания губок, и дополнительным источником являются растворенные в воде органические вещества. Вместе с током воды в тело губки поступает кислород.

Размножение губок

Все губки являются раздельнополыми. Одни особи продуцируют только яйца, другие сперматозоиды, хотя внешне мужские и женские особи ничем не различаются. Сперматозоиды проникают через поры вместе с водным током внутрь женских особей и оплодотворяют яйца. Образование личинки происходит внутри материнского тела. Когда личинка созреет, она покидает его и становится на некоторое время свободноплавающей. Вращаясь, личинка оживленно плавает в поисках подходящего субстрата.

Прикрепление личинки происходит обыкновенно в течение первых 12 часов после выхода из материнского тела, но иногда может запаздывать и до двух суток. Осевшая личинка уплощается, превращаясь в маленькое беловатое пятнышко, в котором очень скоро уже можно узнать маленькую губочку. При развитии губки из яйца до свободноплавающей личинки наблюдается полное сходство с эмбриональным развитием других животных. Но метаморфоз личинки, начинающийся после ее прикрепления, представляет характерный для всех губок процесс, отличающий их от всех остальных многоклеточных животных. Зародышевые слои меняются местами, по этой причине губок называют животными "вывернутыми наизнанку".

У всех пресноводных губок, кроме байкальских, имеется также процесс бесполого размножения, результатом которого является образование геммул. Это покоящиеся стадии, предназначенные для сохранения вида в течение неблагоприятных сезонов (холодных или засушливых). Также геммулы спонгиллид выполняют функцию расселения по другим водоемам, куда они могут заноситься ветром, водяными птицами или другим путем. Геммулы сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет, способны переносить замораживание и высыхание.

Очень важным отличием байкальских эндемичных губок от космополитных спонгиллид является отсутствие у них способности к размножению с образованием геммул. Постоянство температурного режима глубоководного озера способствовало исчезновению этой стадии из их цикла развития. Интересно, что и некоторые космополитные спонгиллиды, живущие в Байкале, также утратили способность к геммулообразованию.

Биологическое значение губок

Являясь активными биофильтраторами и благодаря массовому распространению в Байкале, губки составляют важное звено в экосистеме озера и играют существенную роль в его гидробиологическом режиме. Роль губок определяется их участием в трофических цепях, поскольку они являются важнейшими потребителями зоо- и фитопланктона, развивающегося в толще прибрежных вод, а также кремния, необходимого для постройки скелета.

Экология и практическое значение губок

Наибольшего видового разнообразия губки достигают в тропических и субтропических

зонах Мирового океана‚ хотя и в арктических‚ и субарктических водах их

встречается немало. Большинство губок - обитатели небольших глубин (до 500 м).

Число глубоководных губок невелико, хотя их находили на дне самых глубоких

абиссальных впадин (до 11 км). Губки поселяются преимущественно на каменистых

грунтах, что связано со способом их питания. Большое количество

иловых частиц забивает канальную систему губок и делает их существование

невозможным. Лишь немногие виды живут на илистых грунтах. В этих случаях, у

них обычно имеется одна или несколько гигантских спикул‚ которые втыкаются в ил

и приподнимают губку над его поверхностью (например, виды родов

Hyalostylus из Hyalonema). Губки‚ обитающие в приливно-отливной зоне (на

литорали), где они подвергаются действию прибоя‚ имеют вид наростов,

подушечек, корочек и т.п. У большинства глубоководных губок скелет кремневый -

прочный, но хрупкий, у мелководных губок - массивный или эластичный

(роговые губки). Фильтруя через тело огромное количество воды‚ губки являются

мощными биофильтраторами. Этим они способствуют очистке воды от механического и

органического загрязнения.

Губки часто сожительствуют с другими организмами, причем в одних случаях это сожительство носит характер простого комменсализма (квартирантство), в других приобретает характер обоюдно полезного симбиоза. Так‚ колонии морских губок служат местом поселения большого числа разных организмов - кольчатых червей‚ ракообразных, змеехвосток (иглокожие) и др. В свою очередь, губки часто поселяются на других‚ в том числе подвижных‚ животных, например на панцире крабов‚ раковинах брюхоногих моллюсков и т.п. Для некоторых, в особенности пресноводных губок‚ характерен внутриклеточный симбиоз с одноклеточными зелеными водорослями (зоохлореллами), которые служат дополнительным источником кислорода. При избыточном развитии водоросли частично перевариваются клетками губки.

Своеобразную экологическую группу представляют сверлящие губки (род Cliona).

Поселяясь на известковом субстрате (раковины моллюсков, колонии кораллов,

известковые породы и т.п.), они образуют в нем ходы‚ открывающиеся наружу

небольшими отверстиями. Через эти отверстия выступают выросты тела губки,

несущие оскулумы. Механизм действия сверлящих губок на субстрат еще неясен. В

растворении извести, по-видимому, существенную роль играет выделяемая губкой

углекислота.

Практическое значение губок невелико. В южных странах имеется промысел

обладающих роговым скелетом туалетных губок, используемых для мытья и различных

технических целей. Их ловят в Средиземном и Красном морях, Мексиканском заливе,

Карибском море, Индийском океане, у берегов Австралии.

Промысел стеклянных губок (преимущественно Eupectella), используемых в качестве

украшений и сувениров, существует также у берегов Японии.

Классификация

Классификация типа губок базируется на составе и строении скелета. Различают три

класса.

Класс I. Известковые губки (Calcarea, или Calcispongia)

Скелет слагается из игл углекислой извести, которые могут быть |четырехосными, трехосными или одноосными. Исключительно морские, преимущественно мелководные небольшие губки. Они могут быть построены по асконоидному, сиконоидному или лейконоидному типу. Типичные представители - роды Leusolenia, Sycon‚ Leuconia.

Класс II. Стеклянные губки (Hyalospongia)

Морские преимущественно глубоководные губки высотой до 50 см. Тело трубчатое, мешковидное, иногда в виде бокала. Почти исключительно одиночные формы сиконоидного типа. Кремневые иглы‚ слагающие скелет‚ крайне разнообразны, в основе трехосные. Часто спаиваются концами, образуя решетки разной сложности. Характерная черта стеклянных губок - слабое развитие мезоглеи и слияние клеточных элементов в синцитиальные структуры. Типичный род Euplectella. У некоторых видов этого рода тело цилиндрическое, до 1 м в высоту‚ иглы у основания, втыкающиеся в грунт‚ достигают 3 м длины.

Класс III. Обыкновенные губки (Demospongia)

К этому классу принадлежит большинство современных губок. Скелет кремневый, спонгиновый или сочетание того и другого. Сюда относится отряд четырехлучевых губок (Tetraxonia), скелет которых слагается четырехосными иглами с примесью одноосных. Характерные представители: шаровидные крупные геодии (Geodia), ярко окрашенные оранжево-красные морские апельсины (Tethya), комковидные яркие пробковые губки (сем. Suberitidae), сверлящие губки (сем. Clionidae) и многие другие. Второй отряд класса Demospongia - кремнероговые губки (Cornacuspongia). В состав скелета входит спонгин как единственный компонент скелета или в разных соотношениях с кремневыми иглами. Сюда принадлежат туалетные губки‚ немногочисленные представители пресноводных губок - бадяг из сем. Spongillidae, эндемичные байкальские губки сем. Lubomirskiidae.

Тело губок высотой от 1,5 мм до 1 м состоит из двуслойной пористой стенки, окружающей центральную полость. Между слоями стенки находится студёнистая мезоглея , в которой содержатся клетки разного рода. Губки ведут неподвижный образ жизни, прикреплясь своим основанием к субстрату. Только устье и поры способны немного сужаться. Под действием жгутиковых клеток – хоаноцитов, выстилающих внутреннюю поверхность губок, вода со взвешенными пищевыми частицами закачивается через поры во внутреннюю полость. Здесь различные органические вещества, а также бактерии и планктон захватываются хоаноцитами. Продукты метаболизма выходят вместе с водой наружу через широкое устье. Некоторые губки прокачивают сквозь себя за день до полутора тонн воды.

Большинство губок гермафродиты. Размножение половое и бесполое. Почки, образующиеся на теле, как правило, не отделяются от материнского организма, что приводит к появлению колоний самой причудливой формы. В половом процессе сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку; из яйца выходит личинка, некоторое время плавающая в воде, а затем прикрепляющаяся ко дну. Большинство губок живут от нескольких недель до двух лет; конская губка может жить до 50 лет и больше. У губок очень хорошо развита способность к регенерации тканей: даже если губку разрезать на куски, то из каждого кусочка через некоторое время вырастет новая губка.

Скелет губок развивается в мезоглее. Он состоит из фибриллярного белка коллагена или органического вещества спонгина и миллионов микроскопических игл ( спикул ), образованных кремнезёмом или углекислой известью. Строение скелета служит основным признаком классификации губок. Около 5000 видов губок, встречающихся преимущественно в морях от поверхности до глубины 8 км, разделяются на три класса: известковые губки (скелет из карбоната кальция), обыкновенные губки (скелет из одно- или четырёхосных игл кремнезёма, реже из спонгина), стеклянные или шестилучевые губки (кремнезёмный скелет из шестиосных игл). К обыкновенным губкам относятся более 95 % всех видов.

Известковые губки известны с докембрия , стеклянные – с девона . В настоящее время большинство исследователей, вслед за Иваном Мечниковым, рассматривают в качестве предка губок гипотетическое животное - фагоцителлу. Об этом свидетельствует строение личинки губок, близкой к наиболее архаичным животным из подцарства фагоцителлообразных -

Губки - водные сидячие многоклеточные животные. Настоящих тканей и органов нет. Нервная система у них отсутствует. Тело в виде мешка или бокала состоит из разнообразных клеток, выполняющих различные функции, и межклеточного вещества.

Стенка тела губок пронизана многочисленными порами и идущими от них каналами, сообщающимися с внутренней полостью. Полости и каналы выстланы жгутиковыми воротничковыми клетками. За немногими исключениями, губки имеют сложный минеральный или органический скелет. Ископаемые остатки губок известны уже из протерозойских пород.

Известковые и стеклянные губки:

1 - Polymastia corticata; 2 - губка морской каравай (Halichondria panicea); 3 - чаша Нептуна (Poterion neptuni); 4 - байкальская губка (Lubomirskia baikalensis);

5, 6 - Clathrina primordialis; 7 - Pheronema giganteum; 8 - Hyalonema sieboldi

Описано около 5 тыс. видов губок, большинство их обитает в морях. Тип делится на четыре класса: известковые губки, кремнероговые или обыкновенные, губки стеклянные или шестилучевые и коралловые губки. Последний класс включает небольшое число видов, которые обитают в гротах и туннелях среди коралловых рифов и имеют скелет, состоящий из массивного известкового основания из карбоната кальция и кремневых одноосных игл.

В качестве примера рассмотрим строение известковой губки. Тело ее мешковидное, основанием оно прикреплено к субстрату, а отверстием, или устьем, обращено кверху. Парагастральная область тела сообщается с наружной средой многочисленными каналами, начинающимися наружными порами.

В теле взрослой губки имеются два слоя клеток - экто- и энтодерма, между которыми залегает прослойка бесструктурного вещества - мезоглеи - с разбросанными в ней клетками. Мезоглея занимает большую часть тела, содержит скелет и кроме прочих - половые клетки. Наружный слой образован плоскими эктодермальными клетками, внутренний - воротничковыми клетками - хо-аноцитами, из свободного конца которых торчит длинный жгутик. Клетки, свободно рассеянные в мезоглее, подразделяются на неподвижные - звездчатые, выполняющие опорную функцию (колленциты), скелетные подвижные (склеробласты), занятые перевариванием пищи (амебоциты), резервные амебоидные, которые могут превращаться в любой из названных типов, и половые. Способность клеточных элементов переходить друг в друга говорит об отсутствии дифференцированных тканей.

По строению стенки тела и канальной системы, а также месту расположения участков жгутиконосного слоя различают три типа губок, наиболее простой из которых аскон и более сложные - сикон и лейкон.

Различные типы строения губок и их канальной системы:

А - аскон; Б - сикон; В - лейкон. Стрелки показывают ток воды в теле губки

Скелет губок образуется в мезоглее. Минеральный (известковый или кремневый) скелет состоит из отдельных или спаянных между собой игл (спикул), формирующихся внутри клеток склеробластов. Органический (спонгиновый) скелет слагается из сети волокон, близких по химическому составу к шелку и образующихся межклеточно.

Губки относятся к организмам-фильтратам. Через их тело идет непрерывный ток воды, вызываемый действием воротничковых клеток, жгутики которых бьют в одном направлении - к парагастральной полости. Воротничковые клетки захватывают из проходящей мимо них воды пищевые частицы (бактерий, одноклеточных и т. д.) и заглатывают их. Часть пищи переваривается на месте, часть передается амебоцитам. Отфильтрованная вода выбрасывается из парагастральной полости через устье.

Размножаются губки как бесполым (почкованием), так и половым способом. Большинство губок - гермафродиты. Половые клетки залегают в мезоглее. Сперматозоиды выходят в каналы, выводятся через устье, проникают в другие особи губок и оплодотворяют их яйца. Зигота дробится, вследствие чего появляется бластула. У неизвестковых и некоторых известковых губок бластула состоит из более или менее одинаковых жгутиковых клеток (целобластула).

В дальнейшем часть клеток, теряя жгутики, погружается внутрь, заполняя полость бластулы, и в итоге возникает личинка-паренхимула.

Чаще губки живут колониями, получающимися в результате недоведенного до конца почкования. Только немногие губки являются одиночными. Встречаются также вторичноодиночные организмы. Значение их в жизни водоемов очень велико. Фильтруя через свое тело огромное количество воды, они способствуют ее очищению от загрязнений твердыми частицами.

Губки - очень своеобразные животные, поэтому исследователи долгое время решали вопрос, куда отнести эти организмы - к растениям или животным. Известно около 4500 видов губок. Все они, за исключением небольшого числа пресноводных, обитают в морях и океанах. Губки - наиболее примитивные многоклеточные организмы.

Форма тела губок напоминает бокал или мешок (рис. 1). Это сидячие одиночные или чаще колониальные формы. Все тело губки пронизано порами. Сквозь них в губку проникает вода с растворенным кислородом и плавающими мелкими организмами, которые губка использует как пищу. Выходит вода из губки через выводное отверстие - устье (osculum).

Наружный слой тела (эктодерма) состоит из плоских поверхностных клеток. Внутренний слой (энтодерма) построен из жгутиковых воротничковых клеток (хоаноциты), подобных клеткам колониальных жгутиковых. Хоаноциты захватывают пищу, которая затем переваривается внутри клеток. Кроме того, специальные подвижные амебовидные клетки также захватывают пищу и переваривают ее. Следовательно, пищеварение у губок внутриклеточное, пищеварительной системы еще нет. Между наружным и внутренним слоем клеток находится студенистое вещество мезоглея. В ней разбросаны разные по функции клетки: амебоидные, которые служат для пищеварения, зрелые и незрелые гаметы, скелетобласты, т. е. образующие скелет. Скелет построен из органического вещества спонгина либо из одно-, трех- и четырехосных известковых и кремневых иголочек (спикул), расположенных тоже в мезоглее.

Размножаются губки бесполым (почкованием) и половым путем. У них хорошо выражена способность к регенерации.

При развитии губок происходит своеобразный процесс. Наружный слой жгутиковых клеток, формирующихся у личинок, в дальнейшем превращается в энтодерму (а не в эктодерму, как у других животных), а внутренний слой эмбриональных клеток, обычно дающий энтодерму,- в наружные клетки взрослого животного. Ни у одного типа многоклеточных животных, кроме губок, такого явления не наблюдается.

Из приведенного описания видно, что в отличие от простейших, у которых все жизненные функции выполняются одной клеткой, у губки существует разделение функций между клетками и связанная с этим морфологическая дифференцировка. Но между клетками еще нет или почти нет связей, нет координаций функций.

Относительно происхождения губок существуют две точки зрения. Наличие воротничковых клеток у губок дает основание предполагать их происхождение от каких-то древних колониальных воротничковых жгутиковых независимо от остального животного мира. Однако более вероятно происхождение их от гипотетического предка всех многоклеточных - фагоцителлы, с которой по своему строению очень сходна личинка, встречающаяся у большинства губок, - паренхимула. Прогрессивное развитие губок в связи с сидячим образом жизни остановилось, и строение их, возможно, упростилось. Развитие и строение показывают, что губки стоят особняком среди прочих типов многоклеточных и в филогенетическом отношении представляют собой слепую ветвь родословного древа животных.

Практическое значение губок невелико. Ряд морских губок, получивших название туалетных, с древнейших времен добывают со дна моря и после высушивания применяют для мытья. В наших пресных водах встречается губка бодяга, образующая наросты на подводных предметах. Она используется в народной медицине как наружное противоревматическое средство.

Губки - многоклеточные водные, главным образом морские, неподвижно прикрепленные ко дну и подводным предметам животные. Симметрия отсутствует или имеет место неотчетливая радиальная симметрия. Органы и ткани не выражены. Внутренние полости выстланы хоаноцитами - особыми жгутиковыми воротничковыми клетками. Нервная система отсутствует. Тело пронизано многочисленными порами и идущими от них каналами, сообщающимися с полостями, выстланными хоаноцитами. Через тело губки осуществляется непрерывный ток воды. Почти все обладают сложным минеральным или органическим скелетом.

Губки имеют форму глубокого бокала, который основанием прикреплен к субстрату, а отверстием обращен кверху. Помимо этого отверстия стенки губки пронизаны тончайшими порами, ведущими извне во внутреннюю, парагастральную полость

Тело состоит из двух слоев клеток: наружного - дермального (эктодерма) и внутреннего, выстилающего внутреннюю полость, - гастрального (энтодерма). Между ними выделяется мезоглея - слой особого бесструктурного вещества с отдельными разбросанными в нем клетками. У большинства губок мезоглея сильно утолщается. В мезоглее формируется также скелет. Наружный слой клеток губок в виде плоского эпителия. Мельчайшие поровые канальцы, проходящие через стенки тела губки, открываются наружу, пронизывая отдельные клетки наружного слоя (пороциты). Гастральный слой слагается из особых воротничковых клеток (хоаноцитов). Они имеют цилиндрическую форму а из центра свободного, торчащего в парагастральную полость конца клетки выдается длинный жгутик, основание которого окружено цитоплазматическим воротничком.

Наиболее простую форму строения губок называют типом аскон. Однако у большинства видов эта стадия преходяща и характерна только для молодых особей.

Число жгутиковых камер у губок велико. В мезоглее рассеяны разнообразные клеточные элементы.Имеется значительное количество неподвижных звездчатых клеток, являющихся соединительноткаными опорными элементами (колленциты). Вторую категорию составляют склеробласты - клетки, внутри которых закладываются и развиваются отдельные скелетные элементы губок. В мезоглее располагается, кроме того, значительное количество подвижных клеток-амебоцитов. Среди последних можно различить клетки, внутри которых происходит переваривание пищи, воспринимаемой от хоаноцитов. Часть амебоцитов - археоцитов является недифференцированными резервными клетками, способными превращаться во все перечисленные типы клеток, а также давать начало половым клеткам. Так, хоаноциты энтодермы могут терять жгуты и уходить в мезоглею, превращаясь в амебоциты. В свою очередь, амебоциты превращаются в хоаноциты. Покровные (эктодермальные) клетки также могут углубляться в мезоглею, давая при этом амебоидные клетки, В некоторых группах происходит вторичное слияние почти всех клеточных элементов, что приводит к образованию синцитиев.

Обычно принимается, что у губок совершенно отсутствует нервная система. Но в мезоглее описываются особые звездчатые клетки, соединяющиеся между собой отростками и дающие отростки к эктодерме и жгутиковым камерам. Эти клетки рассматриваются как нервные элементы, передающие раздражение

Скелет

Только у немногих губок тело остается совершенно мягким, у большинства скелет твердый и служит для опоры тела и стенок канальной системы.

Скелет состоит либо из минерального вещества: углекислой извести или кремнезема, либо из органического вещества спонгина, напоминающего своими свойствами рог, либо из сочетания кремнезема и спонгина. Помещается скелет всегда в мезоглее.

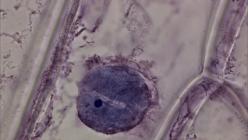

Минеральный скелет состоит из микроскопических телец, игл (спикул), формирующихся внутри особых клеток-скелетообразоиательниц, или склсробластов. В цитоплазме склеробласта появляется маленькое зернышко, которое увеличивается, разрастается и образует правильной формы скелетную иглу. Во время роста игла окружена цитоплазмой склеробласта, которая одевает иглу тончайшим слоем. Рост происходит путем отложения па поверхности иглы новых слоев минерального вещества. Когда игла достигает предельных размеров, рост ее прекращается, склеробласт отмирает и игла остается свободно лежать в мезоглее.

Иглы обычно правильной геометрической формы и разнообразны, но могут быть сгруппированы в четыре основных типа: одноосные,дву,тре,четыре-.

Роговой, или спонгиновый, скелет состоит из сильно разветвляющейся внутри мезоглеи сети роговых волокон желтоватого цвета. Химический отстав спонгина близок к шелку, притом с некоторым, иногда довольно значительным содержанием иода.

имеются губки, совершенно лишенные скелета. Бссскелет-ные губки очень мелкие - свидетельство опорного значения скелета, без которого губки не могут разрастаться

Размножение и развитие

Губки размножаются бесполым и половым способами. Бесполое размножение носит характер почкования. На поверхности губки появляется бугор, в который продолжаются все слои тела и парагастральная полость. Этот бугор постепенно растет, на конце его прорывается новый оскулум.

Полное отделение почки происходит сравнительно редко, обычно дочерние особи сохраняют связь с материнской - возникает колония. Границы между отдельными особями могут сглаживаться, так что вся колония сливается в общую массу. В таких колониях о числе слившихся особей можно судить по числу оскулумов.

Особый способ внутреннего почкования существует у пресноводной губки бадяги. Летом бадяга размножается обыкновенным почкованием и половым путем. Но к осени в мезоглее бадяги наблюдается образование амебоидными клетками особых шаровидных скоплений - геммул. Геммула - многоклеточная масса, окруженная оболочкой из двух роговых слоев, между которыми имеется прослойка воздуха с мелкими кремнеземными иглами, поставленными перпендикулярно к поверхности геммулы. Зимой тело бадяги умирает и распадается, а геммулы падают на дно и, защищенные своей оболочкой, сохраняются до следующей весны. Тогда содержащаяся внутри геммулы клеточная масса выползает наружу, прикрепляется ко дну. и развивается в новую губку.

Большая часть губок гермафродиты, часть видов раздельнополы. Половые клетки их происходят из амебоидных клеток (археоцитов), ползающих в мезоглее. Они залегают в мезоглее под энтодермой жгутиковых камер. Живчики выходят в полость канальной системы, выводятся через оскулум, проникают в другие особи губок, имеющие зрелые яйца, и оплодотворяют последние. Начальные стадии развития яйца протекают внутри материнского организма. У части известковых губок развитие протекает следующим образом. Яйцо большей частью испытывает полное и сначала равномерное дробление, давая последовательно начало 8 бластомсрам, лежащим венчиком в одной"Чтлоскости. Далее экваториальной бороздой зародыш делится на 8 мелких верхних и 8 более крупных нижних клеток. При дальнейшем развитии мелкие бластомеры делятся быстрее крупных. Получается бластула, у которой верхняя половина состоит из мелких цилиндрических, снабженных жгутиками клеток микромеров, а нижняя - из крупных зернистых макромеров. Вследствие различия бластомеров на полюсах бластула губок называется амфибластулой. Амфибластула претерпевает своеобразное изменение. Ее крупноклеточная половина начинает впячиваться в мелкоклеточпую, по процесс вскоре останавливается, крупные клетки выпячиваются обратно и личинка возвращается к состоянию амфибластулы. Последняя через систему каналов выходит из тела губки и через некоторое время личинка прикрепляется к субстрату тем полюсом, на котором расположены мелкие, несущие жгутики клетки. Озародыш становится двухслойным. Более крупные клетки амфибластулы образуют наружный слой.

У губок дважды происходит впячиваиие полюсов бластулы внутрь неизвестковых губок и некоторых известковых эмбриональное развитие иное. У многих из них в результате дробления образуется бластула, стенки которой состоят из более или менее одинаковых клеток, снабженных жгутиками. В дальнейшем отдельные клетки стенки бластулы заползают в ее полость, которая постепенно заполняется рыхло расположенными клеточными элементами. На этой стадии личинка называется паренхимулой. В дальнейшем паренхимула садится на дно, ее поверхностные жгутиковые клетки погружаются внутрь и дают начало воротничковому эпителию. Клетки внутреннего пласта, напротив, выходят на поверхность и образуют покровный клеточный слой и мезоглею губки. Таким образом, извращение зародышевых пластов происходит и при этом типе развития.